Военной униформой называют одежду, установленного правилами или специальными указами, ношение которой является обязательным для любой воинской части и для каждого рода войск. Форма символизирует функцию её носителя и его принадлежность к организации. Устойчивое словосочетание «честь мундира» означает воинскую или вообще корпоративную честь.

Еще в римской армии солдатам выдавали одинаковое оружие и доспехи. В Средневековье на щитах было принято изображать герб города, королевства или феодала, особенно это отразилось на щитах арбалетчиков — мантелетах. Подобие униформы было в гвардиях королей (королевские мушкетеры во Франции, стрельцы Ивана Грозного)

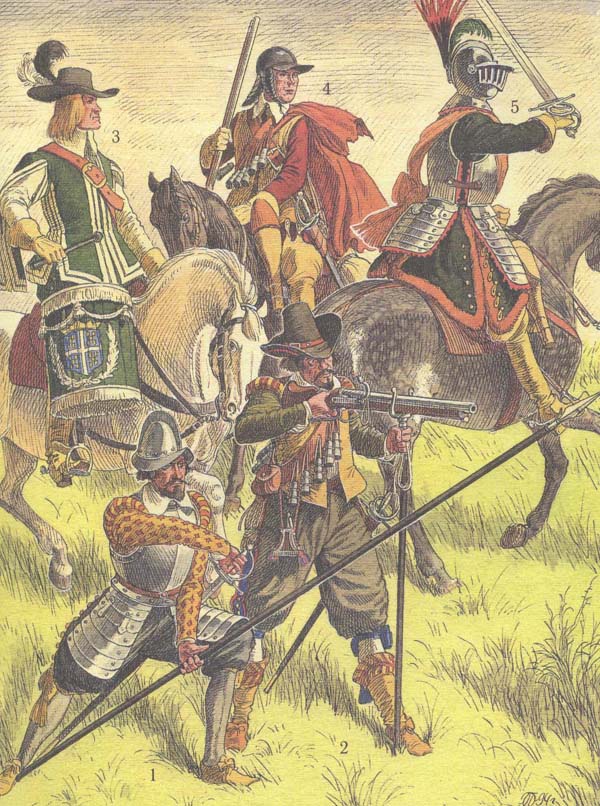

Необходимость в униформе возникла во время крупных европейских военных компаний. В 30-летней войне – самой крупной и последней европейской войне - на религиозной почве столкнулись сначала католики и протестанты, а потом все перемешались, и католики стали воевать с католиками (например, французы с испанцами). Единой военной формы у противоборствующих сторон не было. Все солдаты были одеты кто во что. И в дыму, копоти и свалке боя противники были неразличимы. А с учетом тактики тех времен, знание диспозиции для любого полководца было крайне необходимой вещью, и одними развернутыми штандартами обойтись не удалось, нужно было, что то более заметное и единообразное.

В Швеции цвет шарфа также менялся. Он был синим у армии Густава II Адольфа во время Тридцатилетней войны, синим и жёлтым в правление Карла X Густава, каким и сохранился до наших дней. А в период Тридцатилетней войны испанцы и воины Германской империи носили красные шарфы, французы — белые, голландцы — оранжевые, а саксонцы — зелёные. В Англии Кромвель ввёл оранжевый шарф, а у роялистов были белые шарфы. В ходе крупных сражений считалось необходимым дополнить шарфы другим отличительным знаком, например соломенными жгутами или зелёными ветками на шляпе или каске. Так солдаты союзных армий узнавали друг друга на поле боя и легко отличались от солдат неприятельской коалиции.

Солдатская униформа

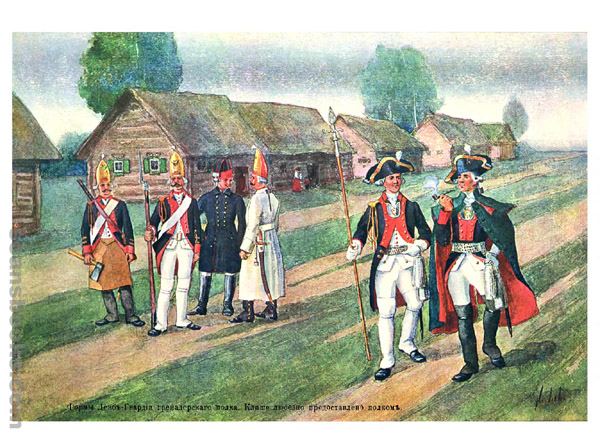

Изначально в униформу одевались элитные королевские части, когда как простые солдаты довольствовались шарфами. Однако позже вводить единую форму для всех солдат и офицеров в Европе стало модой среди монархов.

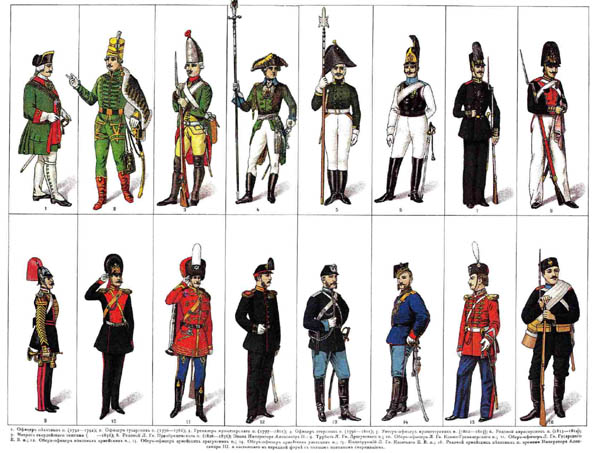

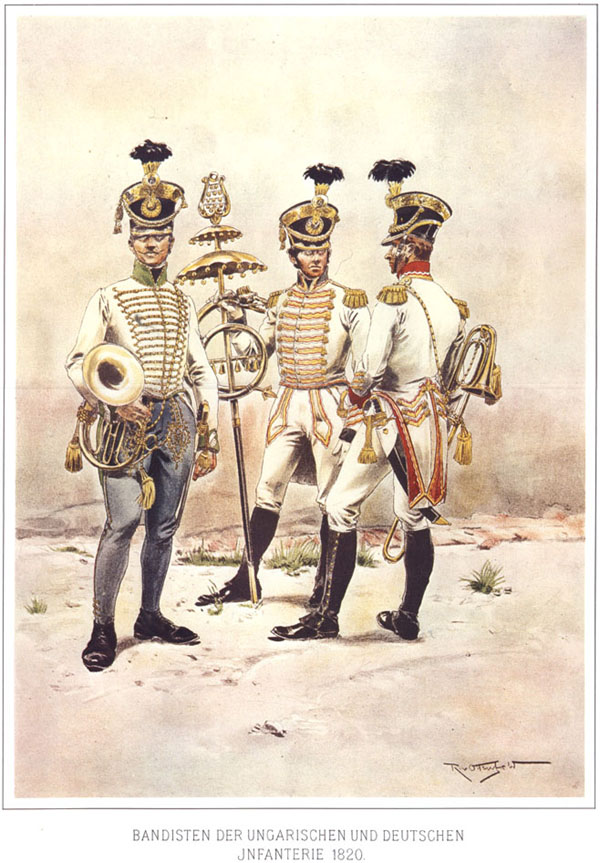

Правда, естественно, короли хотели одеть простых солдат как можно подешевле. Дешевле всего некрашеное сукно серого цвета. В конце 17 века практически все европейские армии получили мундиры серого цвета. Конечно, армии различались по оттенкам в цвете мундира и отделке некоторых элементов. Но в целом все снова получились одинаковыми. И снова на поле боя нельзя было отличить австрийцев от французов (они были в Европе столетиями традиционными противниками). В начале 18 века появился немецкий мундир, который до сих пор полностью или частично используется в современных армиях. Это случилось, когда в 1701 году Бранденбург объединился с Прусским курфюршеством, и появилось Королевство Пруссия со столицей в Берлине. Новое государство создало для своей армии форму темно-синего цвета. Этот цвет так укоренился за прусской армией, что среди специалистов по униформам так и называется «мундир прусского цвета». Уже к началу XX века в большинстве стран отказались от шитья и вензелей, и перешли на простые знаки различия, выбрав почти одинаковый покрой для военных униформ всех родов войск своих армий. При этом гвардейские и кавалерийские части во многих случаях по-прежнему носили роскошное и богато украшенное обмундирование.

Чем проще – тем безопаснее

Яркие цвета униформы применялись до тех пор, пока гладкоствольные ружья имели невысокую точность стрельбы, незначительную дальнобойность и скорострельность. Позднее, повышение эффективности огнестрельного оружия и пересмотр тактики ведения боя, заставило взглянуть на униформу совершенно с иной стороны. Чтобы передвижение солдат на местности было менее заметным для врага, униформа должна совпадать по цвету с окружающим ландшафтом. Еще во время Англо-Бурской войны британцы заменили ярко-красные мундиры своих солдат в униформу цвета хаки, что в значительной степени снизило потери личного состава от снайперского огня буров. Опыт британцев подхватили и другие европейские армии. Уже в ходе Первой мировой войны во всех воюющих армиях была введена новая, менее приметная униформа. Все рода войск имели кителя одного покроя и цветового оттенка. Отличительные знаки состояли из мелких букв или цифр, а также малозаметных на расстоянии значков и окантовки.

Постоянно увеличивавшиеся точность и дальнобойность стрелкового оружия, а также овладение воздушным пространством привели к появлению военного снаряжения, обеспечивавшего максимальную маскировку в различных ситуациях, не ограничивая при этом свободу движения. Никогда ещё военная униформа так не отличалась от штатской одежды, как в наши дни. Во многих странах солдат имеет обычное, или полевое, обмундирование, которое служит повседневной одеждой в мирное и военное время, а также комплект обмундирования, предназначенное только для парадов и торжественных случаев.

ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ

И знаки различия

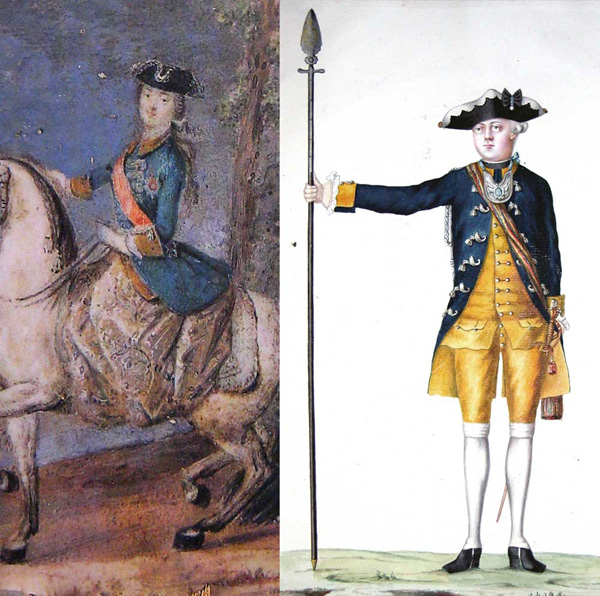

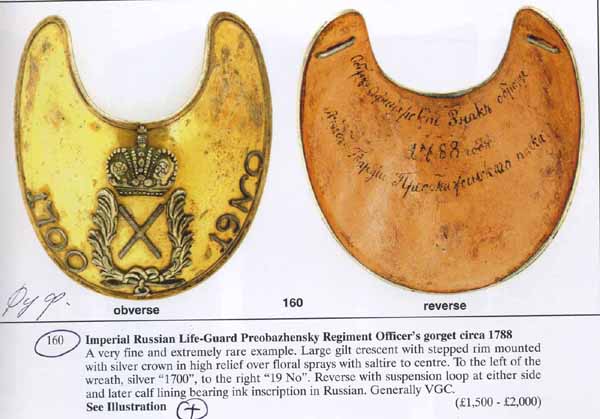

Еще одним знаком различия служил так называемый «офицерский шарф». Этот элемент униформы, отличавший офицеров от солдат, появился, где то в начале 17 века после начала формирования королевских армий на постоянной основе. В России, которая постоянно, что то заимствовала у европейских соседей, что бы, не отстать от них в военном плане, его приняли как знак принадлежности к офицерскому составу в 1698 году. Наряду с использованием офицерского оружия (алебарды и эспантона) – шарф долгое время был этаким заменителем офицерских погон и эполетов. Позже появился еще один элемент знаков отличия – «горжет». Именно он уже облегчал идентификацию офицеров по табелю о рангах, а шарф переместился на пояс, и его стали завязывать подобно кушаку. «Горжет» представляет собой металлическую пластину в форме полумесяца размером примерно 20х12см., подвешиваемую горизонтально за концы на груди офицера возле горла. Именно горжет предназначен для точного определения чина офицера. Чаще в литературе именуется как "офицерский знак", "шейный знак", "офицерский нагрудный знак". Однако правильное название этого элемента военной одежды - "горжет".

Русский горжет.

Интересен тот факт, что на горжете вскоре появилась не только информация о звании офицера, но и о заслугах его подразделения, что то вроде современного «гвардейского значка» дающего к званию офицера приставку «гвардия».

Например, памятная надпись "1700 NO19" на горжетах обер-офицеров (но только обер-офицеров!) российских Преображенского и Семеновского полков в память о мужестве и стойкости младших офицеров этих полков в первом сражении армии Петра Великого с армией шведов у крепости Нарва 19 ноября 1700 года. Позже подобные «наградные» надписи делались уже на всех горжетах офицерского состава русской армии, что в некоторых каталогах ошибочно относит горжеты в наградной раздел как орден или медаль.

Для различения чинов следует обращать внимание на три основных элемента горжета: поле горжета, ободок и гербовый знак. По сочетанию цветов этих трех элементов и можно определить чин офицера. Например, в русской армии было принято, цвет поля горжета, ободка и герба золотой – это полковник. Золото/золото/серебро – майор. Серебро/серебро/ золото – поручик. Серебро/серебро/серебро – прапорщик. Позже в табеле о рангах офицеров разделили на классы, что опять же соответствовало расцветке горжета. Опять же все эти элементы частично или полностью заимствовались у европейских армий, так что они могли отличаться какими то особенностями, но в целом горжет можно назвать первым общепринятым «офицерским пагоном».

Первоначально у всех штаб-офицеров (майор и выше) горжет был полностью золотым, и отличить майора от полковника было невозможно. Кстати генералы горжетов не имели, и различить чины генералов было в то время невозможно вообще. Собственно в той же российской армии до 1745 года генералы вообще не имели регламентированной формы одежды.

В 1775 году полковые гербовые знаки заменяются государственным гербом.

Император Павел I в 1796 году превращает горжет из определителя чинов в чисто декоративный элемент офицерской формы. Он вводит единый для всех горжет и переименовывает его в "офицерский знак". Затем он 1797 году вообще отменяет горжеты офицерам егерских полков. На очереди была отмена горжетов во всей армии, но этому помешала смерть императора.

К началу 19 века в условиях быстро растущей численно армии необходимость различения офицерских чинов становится насущной, и новый император Александр I возвращает горжету функцию определителя чинов. В первой четверти 19 века горжет продолжает оставаться фактически единственным средством различения чинов офицеров. Только с 1827 года, когда император Николай I ввел знаки различия офицеров в виде звездочек на эполетах горжет начинает утрачивать свою роль, превратившись из практического в декоративный элемент офицерской формы.

Продолжение в следующем номере.

Александр РУЧКО Я в Google+